最高気温が観測史上最短期間に更新され、特に今年は酷暑が続いています。

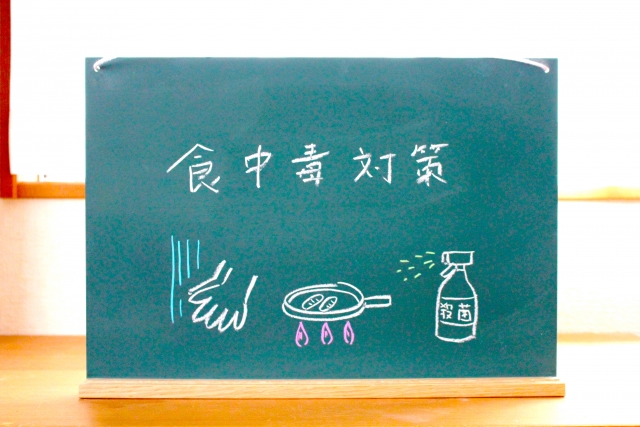

体調管理に気をつけなければならないこの時期、食中毒の原因となる細菌にとっては増えやすい快適な環境です。

細菌による食中毒を出さないためには、食中毒予防の基本である予防3原則の徹底を。

(1)つけない=洗う!分ける!(菌を食べ物にうつさない)

(2)増やさない=低温で保存する!(菌を育てない)

(3)やっつける=加熱処理!(きちんと殺菌する)

食中毒と聞くと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭でも発生しています。普段、当たり前のことが、思わぬ食中毒を引き起こすこともあるんです。

家庭での発生は症状が軽かったり、発症する人が少人数の場合が多いため、風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあります。

家庭の食事作りでの食中毒予防のポイントは6つ。

ポイント1●食品の購入

肉、魚、野菜等の生鮮食品は新鮮な物を購入。

表示のある食品は、消費期限等を必ず確認。

購入したら、肉汁や魚等の水分がもれないよう、ビニール袋等に小分けする。

冷蔵や冷凍等の必要な食品は、最後に購入して、早めに持ち帰る。

ポイント2●家庭での保存

冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫へ。

冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意。庫内は7割程度が目安。

冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に。細菌の多くは、10℃で増殖がゆるやかになり、-15℃で増殖が停止。しかし、細菌は死滅しないので早めに使い切るように。

肉や魚等は、ビニール袋や容器に入れて、他の食品に触れさせない。

肉、魚、卵等を取り扱う時は、取り扱う前と後に、必ず手を洗う。

ポイント3●下準備

まず、手洗いを! 生の肉や魚、卵を取り扱った後に、必ず手洗いを。ペット等に触ったり、トイレに行ったり、おむつ交換、鼻をかんだ後の手洗いも忘れずに。

生の肉や魚を切った後、包丁やまな板を洗わずに、生で食べる食品や調理済の食品を切ることは厳禁。さらに、包丁やまな板は洗ってから、熱湯をかけて使うこと。肉用、魚用、野菜用と別々にそろえ、使い分けるとさらに安全。

ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗う。

凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのは厳禁。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合も。解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで。水を使って解凍する場合は、気密性の容器に入れ、流水で。

解凍は料理に使う分だけし、すぐに調理を。解凍した食品をやっぱり使わないからと、冷凍や解凍を繰り返すと、食中毒菌が増殖する場合もある。

包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジ等は、使った後すぐに、洗剤と流水で洗う。包丁、食器、まな板等は、さらに熱湯をかける。ふきんの汚れがひどい時は、清潔なものと交換。台所用漂白剤(亜塩素酸ナトリウム製剤)または塩素酸水に1晩つけておくと消毒効果あり。たわしやスポンジは、煮沸すればより安心。

ポイント4●調理

加熱調理する食品は十分な加熱を。中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱が目安。料理を中断して室温に放置すると、細菌が食品に付着し、増殖することもあるので、中断時は冷蔵庫へ。再び調理をするときは、十分に加熱を。

電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使って、調理時間に気をつけ、熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要。

ポイント5●食事

食事の前には手洗いを。

清潔な手で、清潔な器具を使って、清潔な食器に盛りつける。

温かく食べる料理は温かく、冷やして食べる料理は冷たいまま配膳。温かい料理は65℃以上、冷やして食べる料理は10℃以下を目安に。

調理前や調理後の食品は、長時間の室温放置は厳禁。 例えば、O157は室温で15~20分で2倍に増える。

ポイント6●残った食品

残った食品を扱う前にも手洗いを。残った食品はきれいな器具、皿を使って保存。

残った食品は早く冷めるように、浅い容器に小分けして保存。

時間が経ち過ぎた食品は、思い切って捨てる。

残った食品の温め直しにも十分な加熱を。75℃以上が目安。味噌汁やスープ等は沸騰するまで加熱を。

ちょっとでも怪しいと思った食品は、食べずに捨てる。口に入れるのも避ける。

チェックポイントは数多いですが、徹底して、家庭から食中毒を追放したいもの。

食中毒はこれらをきちんと守れば予防できます。

それでも、もし、腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、お医者さんに相談してください。

参考:一般社団法人兵庫県食品衛生協会HP/厚生労働省HP